核膜

(修订版本间差异)

(讨论) |

|||

| 第1行: | 第1行: | ||

| - | [[核膜]] | + | {{百科小图片|bkd3s.jpg|}} |

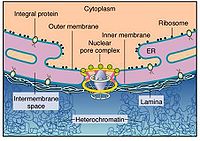

| - | + | [[核膜]](nuclear membrane,nuclear envelope)是位于[[真核生物]]的核与[[细胞质]]交界处的双层结构膜。有时,[[外膜]]与[[内质网]]的一部分相连接。核膜的这种基本结构,可因生物种类的不同而异。例如,绿藻类的角丝鼓藻只有一层核膜,但在变形虫和某种[[脊椎动物]]的[[细胞]]中,在核膜内侧则有第三层膜结构,即呈三层结构。另外,涡[[鞭虫]]类中的夜光虫有[[双层膜]]结构,但核膜上无核孔。在高等真核生物的[[有丝分裂]]前期,核膜变成与小泡和内质网不能区分的几个断片。但到分裂末期,核膜在子[[染色体]]群表面重新形成,成为子核的核膜。另一方面,已知许多低等真核生物经过分裂期,其核膜仍然存在,并不消失。 | |

| - | + | ||

核膜由内外两层[[单位膜]]组成,每层膜厚约6.5毫微米,两层膜间隙宽约10~30毫微米,两层膜之间的间隙,称核周隙最近发现核周隙中也含有酶。核膜外层的外表面附有[[核糖体]]颗粒。有的细胞中,外膜与[[粗面内质网]]膜相连续,因为内质网膜与[[质膜]]是连续的,所以核膜间隙似乎与细胞外相通。核膜内层的内表面上,有一层由[[多肽]]物质组成的网架,其作用是保持[[细胞核]]的形状和附着[[染色质]][[纤维]];在有丝分裂过程中,对核膜的破裂和重建有一定的作用。核膜的特殊作用就是把核物质集中在靠近细胞中央的一个区域内,核物质的区域化有利于实现其功能。核膜上还有许多散在的孔,称为核孔,在核孔周围,核膜的内层与外层相连。核孔是核与细胞质进行物质交换的孔道。核膜并不是完全连续的,有许多部位内外膜互相连接,形成穿过核膜的核孔。核膜对物质有一定的通透性。离子可以通透核膜,比较小的[[分子]],如[[氨基酸]]、糖类、[[鱼精蛋白]]、[[组蛋白]]、RNA酶和DNA酶等也可通过。但是,γ[[球蛋白]]和[[清蛋白]]等大分子要经核孔进出细胞核。 | 核膜由内外两层[[单位膜]]组成,每层膜厚约6.5毫微米,两层膜间隙宽约10~30毫微米,两层膜之间的间隙,称核周隙最近发现核周隙中也含有酶。核膜外层的外表面附有[[核糖体]]颗粒。有的细胞中,外膜与[[粗面内质网]]膜相连续,因为内质网膜与[[质膜]]是连续的,所以核膜间隙似乎与细胞外相通。核膜内层的内表面上,有一层由[[多肽]]物质组成的网架,其作用是保持[[细胞核]]的形状和附着[[染色质]][[纤维]];在有丝分裂过程中,对核膜的破裂和重建有一定的作用。核膜的特殊作用就是把核物质集中在靠近细胞中央的一个区域内,核物质的区域化有利于实现其功能。核膜上还有许多散在的孔,称为核孔,在核孔周围,核膜的内层与外层相连。核孔是核与细胞质进行物质交换的孔道。核膜并不是完全连续的,有许多部位内外膜互相连接,形成穿过核膜的核孔。核膜对物质有一定的通透性。离子可以通透核膜,比较小的[[分子]],如[[氨基酸]]、糖类、[[鱼精蛋白]]、[[组蛋白]]、RNA酶和DNA酶等也可通过。但是,γ[[球蛋白]]和[[清蛋白]]等大分子要经核孔进出细胞核。 | ||

[[分类:解剖学及组织胚胎学]][[分类:细胞生物学]][[分类:细胞与细胞间质]] | [[分类:解剖学及组织胚胎学]][[分类:细胞生物学]][[分类:细胞与细胞间质]] | ||

在2014年3月28日 (五) 20:17所做的修订版本

| A+医学百科 >> 核膜 |

核膜(nuclear membrane,nuclear envelope)是位于真核生物的核与细胞质交界处的双层结构膜。有时,外膜与内质网的一部分相连接。核膜的这种基本结构,可因生物种类的不同而异。例如,绿藻类的角丝鼓藻只有一层核膜,但在变形虫和某种脊椎动物的细胞中,在核膜内侧则有第三层膜结构,即呈三层结构。另外,涡鞭虫类中的夜光虫有双层膜结构,但核膜上无核孔。在高等真核生物的有丝分裂前期,核膜变成与小泡和内质网不能区分的几个断片。但到分裂末期,核膜在子染色体群表面重新形成,成为子核的核膜。另一方面,已知许多低等真核生物经过分裂期,其核膜仍然存在,并不消失。

核膜由内外两层单位膜组成,每层膜厚约6.5毫微米,两层膜间隙宽约10~30毫微米,两层膜之间的间隙,称核周隙最近发现核周隙中也含有酶。核膜外层的外表面附有核糖体颗粒。有的细胞中,外膜与粗面内质网膜相连续,因为内质网膜与质膜是连续的,所以核膜间隙似乎与细胞外相通。核膜内层的内表面上,有一层由多肽物质组成的网架,其作用是保持细胞核的形状和附着染色质纤维;在有丝分裂过程中,对核膜的破裂和重建有一定的作用。核膜的特殊作用就是把核物质集中在靠近细胞中央的一个区域内,核物质的区域化有利于实现其功能。核膜上还有许多散在的孔,称为核孔,在核孔周围,核膜的内层与外层相连。核孔是核与细胞质进行物质交换的孔道。核膜并不是完全连续的,有许多部位内外膜互相连接,形成穿过核膜的核孔。核膜对物质有一定的通透性。离子可以通透核膜,比较小的分子,如氨基酸、糖类、鱼精蛋白、组蛋白、RNA酶和DNA酶等也可通过。但是,γ球蛋白和清蛋白等大分子要经核孔进出细胞核。

出自A+医学百科 “核膜”条目 http://www.a-hospital.com/w/%E6%A0%B8%E8%86%9C 转载请保留此链接

| 关于“核膜”的留言: | |

|

目前暂无留言 | |

| 添加留言 | |